ナンデモ解決!勉強ブログ

2025.11.05

データを“読む力”が合否を分ける!地理的思考を鍛えるセルフレクチャー勉強法

こんにちは!

英才個別学院 八丁畷校の池田です。

今回は私が2番目に好きな科目というか内容の・・・

地理に関するお話です!

高校受験でも大学受験でも、「地理」は“暗記科目”と思われがちですが、

実はデータを読み取る思考力が問われる科目です。

近年の入試問題では、教科書の知識をそのまま覚えているだけでは太刀打ちできません。

「グラフや表をどう読み解くか?」が、合否を分けるカギになります。

高校入試でも大学入試とりわけ共通テストの地理は

グラフやデータの考察問題が必ず出てきます!!

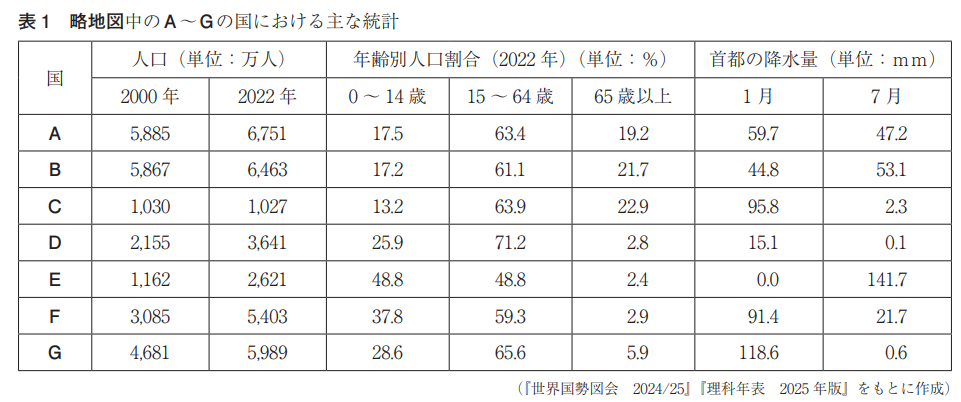

📊 まずはこのデータを見てみよう

以下は、入試でよく出る“国別の統計データ”の一例です。

(※「世界国勢図会 2024/25」「理科年表 2025年版」をもとに作成)

📎 表1 略地図中のA~Gの国における主な統計

このような表を見て、あなたはどこに注目しますか?

「人口」「年齢構成」「降水量」──どの数値にも意味があります。

例えば、

-

A国は高齢化が進んでおり、1月と7月の降水量がどちらも多い ⇒ 温帯湿潤気候の国?

-

E国は14歳以下が48.8%と圧倒的に多い ⇒ 発展途上国の可能性が高い

-

G国は1月の降水量が多く、7月がほぼ0 ⇒ 砂漠気候?

こうした「なぜこのような傾向になるのか?」を考えるのが、まさに地理的思考です。

🗣️ セルフレクチャー法で思考力を鍛える

表やグラフを“眺める”だけでは力はつきません。

地理的思考を身につける最短ルートが、セルフレクチャー法です。

▶ 方法はとてもシンプル

-

表や地図を見ながら指差しで説明する

-

声に出して「なぜそうなるのか」を考える

-

赤字・太字の用語を使って自分の言葉で解説する

📍 例:「D国は1月の降水量が15.1mmと少ないけど、7月も21.0mmで少ない。

→ 一年を通して乾燥している=砂漠気候の国っぽい」

声に出すことで、データの意味が“自分の中でつながる”感覚を得られます。

これが「ただの暗記」から「考える地理」への第一歩です。

🏫 高校受験生はこう使う!

中学生の場合は、教科書の表や資料集にある「貿易」「人口」「気候」「産業」などの統計を使いましょう。

🌾 例題:

「小麦の輸出量が多い国」「鉄鉱石の輸入先」「日本の貿易相手国」などを

グラフで確認しながら、次のようにセルフレクチャーしていきます。

『オーストラリアは鉄鉱石が多い → 日本が輸入する → 製鉄業に関係してるんだな』

このように、「データ → 理由 → 結論」を声に出すことで、

入試で初見の資料が出ても慌てず対応できるようになります。

教科書の右端や左端にあるグラフやデータ

非常に使えますよ!

🎓 大学受験生はこう使う!

共通テストの地理Bでは、知識問題よりも統計の読み取り力が重視されます。

『地理B 統計データの読み方が面白いほど分かる本』(川塾・伊藤先生)などを使い、

グラフの「目の付け所」に注目しましょう。

-

グラフが交差している場所

-

逆転している年

-

差が大きい部分

を意識してセルフレクチャーすると、スピードと正確性が一気に伸びます。

実際、毎日30分×1か月で“4割→9割”に伸ばした例もあります!

⏰ 継続のコツ

| 期間 | 内容 | 学び方 |

|---|---|---|

| 1〜2週目 | 教科書・資料集・データを1周 | 指差し+声出しで全体像をつかむ |

| 3〜4週目 | 再度反復+「なぜ?」分析 | 統計表から自分の仮説を話す |

| 5週目以降 | 過去問・模試で実践 | 「どこに注目するか」を3秒で判断 |

💡 最後に:地理は“発見”の科目

地理は、覚える科目ではなく、考える科目。

声に出して考えることで、

「なぜこの国はこうなるのか?」を自分の頭で整理できるようになります。

📣 今日からたった15分でもOK。

“地理の先生ごっこ”を始めてみましょう!

きっと地理が、ぐっと面白くなるはずです。

📍英才個別学院 八丁畷校では

高校受験・大学受験のどちらにも通用する「考える地理」の学習をサポートしています。

冬期講習では、統計資料を使った“データ思考トレーニング”も実施予定!

📞 お問い合わせ:044-230-0039

💬 LINE・HPからもお気軽にどうぞ!