ナンデモ解決!勉強ブログ

2025.08.28

国語 論説文の安定した解き方【中3模試から】

こんにちは!英才個別学院 八丁畷校の池田です。

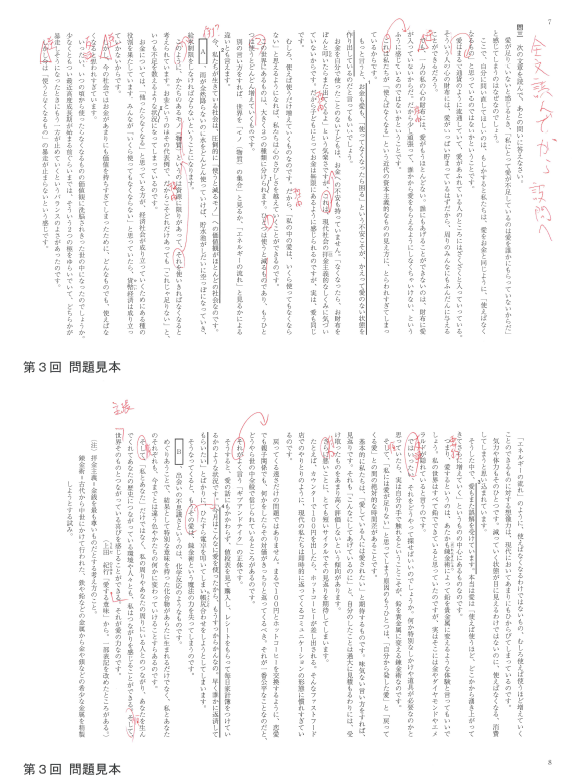

今日は、**8月の中3全県模試(問3・論説文)**を実際に解いたときの読み方・解き方を紹介します。

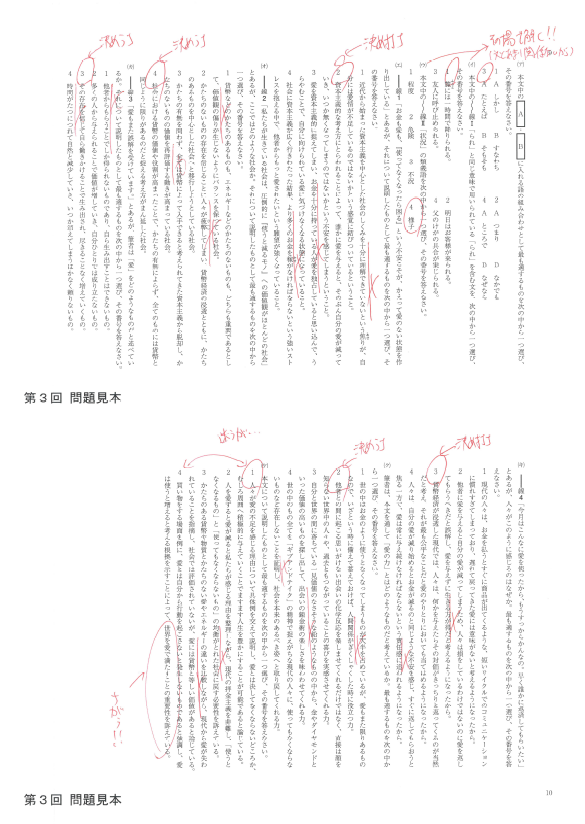

ちなみに↓画像は

実際に室長 池田が問題を解いている時の画像です😆

論説文で安定して点を取るための7ステップ

① 書き込みをしながら精読する

ただ読むのではなく、数学の計算のように「線・メモ」を加えることで集中力を持続できます。

② 因果関係・対比を意識する

「なぜ?」「一方で〜」といったつながりを確認し、納得しながら読む。

③ 指示語を確認する

「これ」「それ」が何を指しているかを必ず明らかにする。

④ 接続詞に線を引く

「理由なのか?」「逆説なのか?」「主張なのか?」を意識。ここで文章の骨格が見える。

⑤ 筆者の主張に大きなカッコ

結局、筆者が何を伝えたいのかを一言でまとめる。

⑥ (ア)(イ)(ウ)は即答 or 予想

小問レベルの設問は流れを止めずにテンポ良く答える。

⑦ (エ)〜(ケ)は全文を読んでから

後半の設問は全体像を把握してから。設問の根拠が文章の最後に書いてあることも!?

なぜこの方法が有効なのか?(科学的根拠)

教育心理学の研究によると、**「書き込みをしながら読む=アクティブリーディング」**は、漫然と読むよりも理解度を平均25%以上向上させることが分かっています(米国カリフォルニア大学の読解研究, 2018)。

また、因果関係や対比を明示する読み方は、テストの設問作成で最も問われやすい「論理的関係の把握」を直結的に鍛えられる方法です。

さらに、接続詞や指示語に注意を払うことは、情報処理心理学の観点からも「ワーキングメモリの負荷を減らし、記憶の保持を助ける」ことが証明されています。

まとめ

国語の論説文は、「ただ読む」では点数が安定しません。

手を動かして、論理を見える化することこそが、点数を再現する最大の秘訣です。

まずは時間を気にせず、丁寧な精読の練習を繰り返してみましょう。

そして、普段から語彙力を少しずつ増やすことで、より深い理解ができるようになります。

八丁畷校では、このように実際の模試や入試問題を使いながら、科学的根拠に基づいた勉強法を指導しています。