ナンデモ解決!勉強ブログ

2025.08.09

空間図形は「描く力」がカギ!

中学受験・高校受験・大学受験、どのレベルでも立体図形や空間図形の問題は高確率で出題されます。

しかし、毎年多くの生徒が「なんとなく苦手…」と感じてしまう分野でもあります。

実は、空間把握能力には遺伝的な要素が50〜70%ほど関わっていると科学的に言われています。

つまり、生まれ持った得意・不得意の差は確かにあります。

ですが!

それで諦める必要は全くありません。

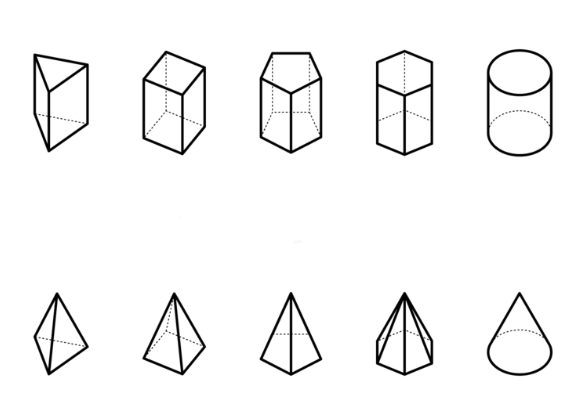

特に、入試で頻出の図形 ― 円柱・円錐・三角錐・直方体・球 ― は、自分の手でスムーズに描けるようにしておくことが大きな武器になります。

描けるようになると何が変わる?

図形を頭の中だけで想像しようとすると、ワーキングメモリ(短期的な情報処理能力)を大きく消費してしまいます。

その結果、肝心の計算や条件整理に使える脳の余力が減ってしまうのです。

逆に、紙に正確に描ければ…

-

問題文の条件(長さ・角度・位置関係)をすぐに視覚化できる

-

計算に集中できる

-

ミスを減らせる

実際に室長も描いてます!

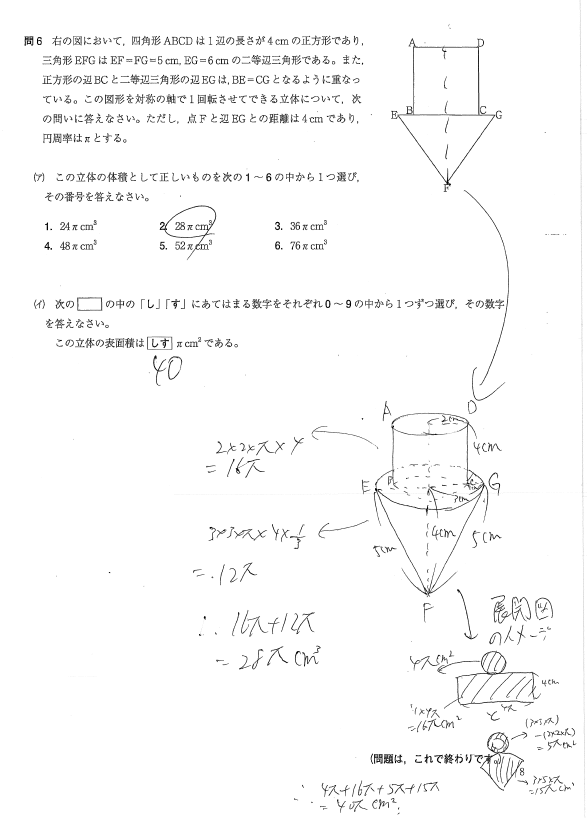

昨年の全県模試の空間図形の問題を私も解いてみました(↓添付PDF参照)。

やはり、条件を整理するために図を描き込みながら解いています。

プロでも描くのが当たり前なのです。

練習のポイント

-

基本立体を毎日描く

(円柱・円錐・直方体・三角錐・球など) -

補助線や中心線もセットで描く

問題によっては立体内部の構造が重要になるため。 -

条件の数字を書き込む習慣をつける

長さや角度を直接図に入れることで、計算の準備が整う。

空間図形が苦手でも、**「描く力」+「視覚化の習慣」**で必ず伸びます。

ぜひ今日から、紙と鉛筆で立体図形のスケッチ練習を始めてみましょう。